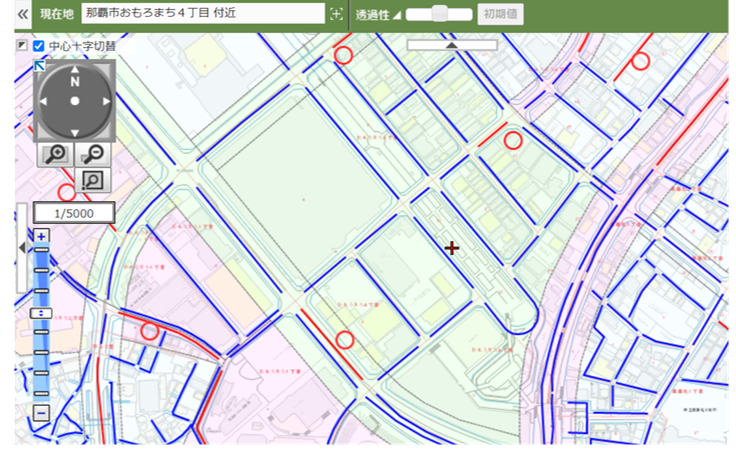

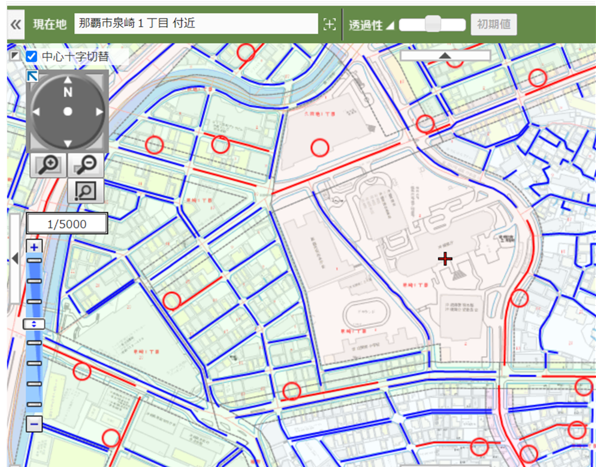

前回は、北中城村が標準宅地を適切に選定しないことによって、「第4街区」の土地を過大に、かつ恣意的に評価し、不当に過大な固定資産税を徴収していると述べました。

今回は、そのような評価が可能となるカラクリを解説します。

要点は、固定資産税の「負担水準」が特定の数値になるように、土地の評価額にあらかじめ目標額が設定されているということです。

まずはある年度の「負担水準」を特定の数値に定め、そこから逆算することによって、土地の評価額が目標額となるように決定しているのです。

つまり、土地の客観的な価値とは何の関係も無く、自治体が勝手に目標評価額を決め、実際の評価額も目標額に沿って決定し、課税している。

そして、本来は独立・客観的であるべき鑑定評価や路線価をも、目標額に合致するように自治体の都合の良いように操作しているのです。

そんなことが、法治国家である日本の地方税制で本当に行えるのでしょうか?

固定資産税額の決定における自治体の裁量権を拡大解釈した上で、おそらく村の立場からは裁量の範囲内で合法的に評価額や税額を決定しているつもりなのでしょう。たとえば、負担水準を一定にすることによって、評価替えの年度の急激な税額上昇を抑えている、という風に弁明をすることは可能です。しかし、その負担水準が本当に妥当かどうかについては、客観的な証拠(鑑定評価等)を欠いていて、これを評価額決定の根拠にすることは固定資産評価基準に定められていませんから、法を逸脱しています。また、評価替えの年度の急激な税額上昇が抑えられて納税者の目はごまかしやすくなるかもしれませんが、次年度以降の税額の上昇幅は最大化され、結局は不合理なまでに(経済状況や相場に合わず、周辺土地との均衡も取れないほどに)税額が上昇し続けることになります。以下で具体的に見ていきます。

なんで土地の値段が2年連続で3.0倍になるの?そんな偶然あるの?

このサイトで問題にしているのは、令和3年に土地の評価額が3.0倍に急激に上昇したことです。

ところが、実はその前年、令和2年にも土地の評価額は3.0倍に上昇しているのです。

合計すると、3.0 × 3.0 = 9.0 倍に土地の値段は上がっているのです。

令和2年に関しては、区画整理後の地目の変更があり、また標準宅地も選定されておらず、また元の雑種地(軍用地)の評価額が低かったこともあり、負担水準等を考慮しても、3.0倍に上がったのは妥当と考えられます。

しかし、令和3年に、2年連続で正確に3.0倍に土地の価値が上がるという偶然があるでしょうか? しかも、令和3年からは、標準宅地に対して不動産鑑定士が客観的に鑑定評価を行っているのに、前年とまったく同じ3.0倍に土地の価値が上昇することは、よほどの偶然が無い限り、あり得ません。宝くじが当たるような確率でしょう。つまり、2年連続で同じ倍率で土地の評価額が上昇したということは、評価額の決定において、何らかの意図的な操作が行われたことを強く指し示すのです。

ここで、「負担水準」に着目します。

下記の総務省のHPに固定資産税の負担水準についての解説があります。

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/149767_08.html

そこには「平成9年度の評価替え以降、課税の公平の観点から、地域や土地によりばらつきのある負担水準(今年度の評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化させることを重視した、新たな税負担の調整措置が講じられ、負担水準の高い土地は税負担を引き下げ又は据え置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることによって負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みが導入されています。なお、商業地等の宅地(住宅用地以外の宅地)については、負担水準が60~70%にある場合には、前年度の課税標準額に据え置かれます。」とあります。

負担水準(%) = 前年度の課税標準額 ÷ 今年度の評価額

初めて見る方は何のことか分からないかもしれませんが、要は、急激に土地の価値が上昇したり低下したりした場合であっても、実際の税額が急激に上がったり下がったりしないよう(なだらかに上下するよう)、負担を調整しましょう、そのための「負担水準」です。

ライカムのような区画整理後の土地の場合は、急激に土地の価値が上がるケースに相当します。

軍用地だったころは、雑種地といって、山林や原野が入り混じった未整備な土地として課税されていたので、それなりに評価額が低かったわけです。特に北中城村においては、軍用地の固定資産評価額は抑制的に評価されていたようです。

しかし、軍用地が返還されて、区画整理が終わると、道路等も整然と整備され、「雑種地」から「宅地」となって、そのぶん、土地の価値も上がります。これが、令和2年の3.0倍の評価額上昇の部分です。

このとき、負担水準は、雑種地のときは61%だったのが、宅地になって20%に下がりました。というより、負担水準が20%になるように、上の評価額が決められたと言えるでしょう。つまり、

負担水準20% = 令和元年の課税標準額5,255円/㎡ ÷ 令和2年の評価額 x

逆算により、

令和2年の評価額 x = 25,900 円/㎡

となるわけです。(端数は処理しています)

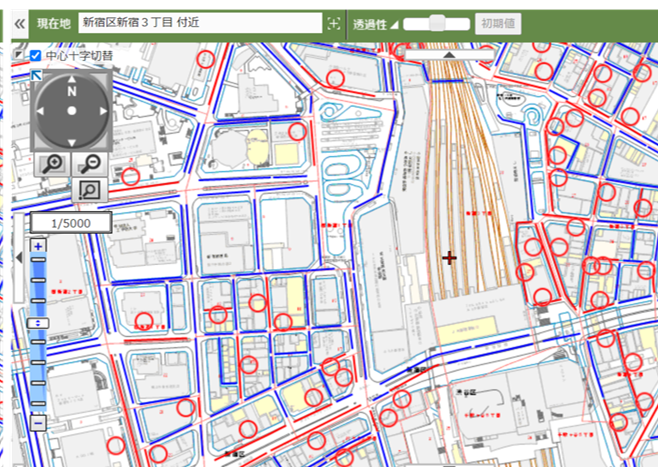

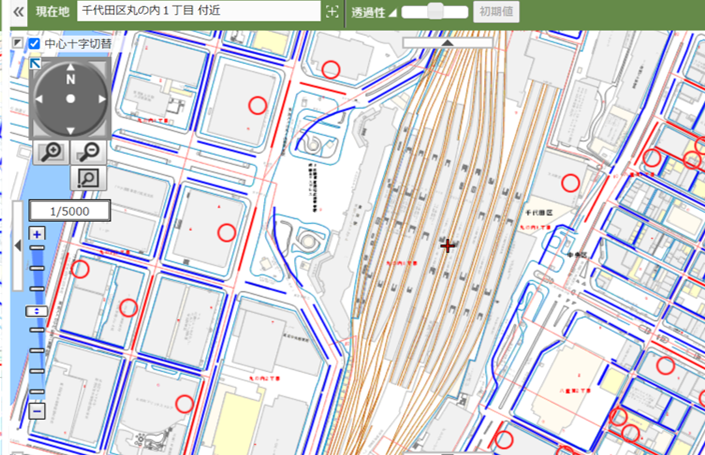

このあたりから分かりにくくなるので、下の表を参照してみましょう。表の中の数値については、令和4年までの部分は評価額や課税標準額、税額などは実際の数値です(ただし、上記総務省HPにあるように、コロナ禍での経済状況を受けた特例より、令和3年は課税標準額が据え置かれ、令和4年は、課税標準額の上昇幅が評価額×2.5%(通常は5%)に低減されています)。令和5年以降については、令和6年を含め3年ごとの評価替えでも評価額の上昇がないものとしてシミュレーションをしています。

(デスクトップで小さくて見づらい場合は右クリックで別タブで画像を開いてください)

令和和2年の段階では、雑種地から宅地への地目の変更があり、区画整理に伴う評価額変更でした。当時すでに街が発展していた状況から見ればこれでも評価額が低すぎるわけですから、評価額の求め方に問題はありそうでも、評価額が高すぎると異議が唱えられることはないでしょう。

ただ、この評価額の求め方において、計算の根拠となる「負担水準」を意図的に20%にするということは、前年までの負担水準が61.5%とされていたことからすると、必然的に評価額が3.0倍になるのです。(端数を考慮しても3.0倍になります)

以下で算数の計算によって示します。

令和元年負担水準61.5% → 令和2年に1/3の20%になる → 令和2年評価額は3.0倍になる

なぜなら、

【令和元年負担水準】 : 【令和2年負担水準】

= 61.5% : 20.3%

= 3 : 1

ここで、負担水準=前年課税標準額÷当年評価額 を代入し、

【平成30年課税標準額÷令和元年評価額】 : 【令和元年課税標準額÷令和2年評価額】

= 3 : 1

つまり

【平成30年課税標準額÷令和元年評価額】×1

=【令和元年課税標準額÷令和2年評価額】×3

つまり

令和2年評価額÷令和元年評価額

= 令和元年課税標準額÷平成30年課税標準額 ×3

ここで、令和元年課税標準額と平成30年課税標準額は等しい(評価額の61.5%で据え置かれている)ので、

令和2年評価額÷令和元年評価額 = 3

つまり令和2年評価額は、令和元年評価額の3.0倍になるのです。

令和2年に村が負担水準を20%とした理由

では、令和2年に村が負担水準を20%と決めた理由はなんでしょうか。

これには、表1において当該年度課税標準額/当該年度評価額(%)が、令和元年に61.5%だったのが、令和2年に60.0%ちょうどになっていることとも関係します。

上記の総務省のHPにはこうあります。

前年度課税標準額+評価額×5%=[A] とする。

前年度の課税標準が評価額の60%未満で、[A]が評価額×60%を超える場合は評価額×60%とする。

つまり、前年よりも、いきなり評価額が大幅に上がったり、あるいは徐々に上がった場合でも、課税標準の天井は「評価額×60%」で打ち止めであって、それ以上は上がりませんよ、という規定です。また、以下の規定もあります。

[A]が 評価額 × 20%を下回る場合は、課税標準額を評価額 × 20%に引上げる。

[A]が評価額の20%を大きく下回る(たとえば10%)ほどに今年の評価額が上昇した場合、前年度の課税標準額を元にした[A]円は、今年の高額の評価額に見合わないような、かなりの少額になってしまいます。そこで、課税標準額を少なくとも、評価額の20%までは引き上げてよい、というのが上の規定です。評価額の急上昇に伴いいきなり税額は上がってしまいますが、20%という低率なので、最低限の課税標準額として許容されるという考え方でしょう。

令和2年においては、雑種地から宅地への地目変更に伴い、課税標準額は、(前年まで雑種地でも61.5%に達していたことも踏まえ)上限の60%になるように設定されました。これにより、税額は、地目の変更後、評価額に対する税額としては最大となります。

また、[A]については、負担水準とは異なるものですが、「評価額×5%」を除けば、ほぼ負担水準に近い数値になります。言い方を変えれば、負担水準が20%の大台に乗っておけば、[A]については評価額の20%+5%程度、つまり評価額の25%を見込むことになります。実際に表1でも、令和2年度の[A]は評価額の25.3%となっています。

課税標準額の最低値は評価額×20%ですが、もし実際にこの下限規定のぎりぎりになるように、[A]が評価額の20%になるようにすると、現在の25.3%からは5.3%しか変わりませんが、実際の評価額は3倍どころでなく4倍、税額も前年の3倍ではなく4倍になるので、大きな差になります。つまり、税の急激な負担感がより増すことになります。後述の令和3年の目標評価額(令和元年比で9.0倍)との兼ね合いから、ここで4倍にするよりも、3倍にとどめておいたほうが、負担感は少ないでしょう。

以上のように見てくると、令和2年に負担水準を20%とした理由は、下記のような点が考えられます。

・課税標準額の評価額に対する割合を宅地としての上限の60%とする

・[A](前年の課税標準額+評価額×5%)が、評価額の20%という下限規定を超えること(実際には25.3%とされた)

・区画整理後の税額として、前年の3倍程度までなら許容される

・後述のように、令和3年に評価額をさらに3倍に上昇させることも考慮

・負担水準が61.5%から20.3%に3分の1になるよう、すなわち、評価額が3倍になることまでは許容される

・その他、区画整理の前後の評価の規定、判例からの許容範囲等の資料

これらを考慮して、令和2年の負担水準を20%、すなわち、評価額を前年の3.0倍に決定したものと考えられます。

では、令和3年についてはどうでしょうか。

令和3年の負担水準20%は根拠があるのか?

では、令和3年の負担水準はどうでしょうか。令和3年の負担水準は、令和2年と同じ20%となっています。

すなわち、上記の負担水準からの逆算の算数により、評価額は再度3.0倍になります。

これらは、むしろ、令和2年の時点で、令和3年の評価額の引き上げまで見越して、令和2年、令和3年の評価額の引き上げが合計9.0倍となるように、意図していたことを強く示唆しています。

なぜなら、2年連続で3.0倍に評価額が上昇するには、あらかじめ目標額を設定しない限り、偶然によってはあり得ないからです。

令和2年の時点で3倍までに評価が引き上げられたこと、その額自体にはおそらく異議は出ないだろうと述べました。しかし、令和3年まで見るとどうでしょうか?区画整理前からの比較で評価額が9.0倍という目標評価額を設定して、はたしてそれが経済状況や、不動産市場の相場、これらまで勘案した上で、客観的な交換価値として適正でしょうか?

令和3年の評価替えを経て、前年の3.0倍、区画整理前の9.0倍にあらかじめ目標を定めて評価額を引き上げることは、実際の相場から大きく逸脱していると考えられます。

そもそも、このように目標評価額を決めて評価額を上昇させることは、地方税法と固定資産評価基準に何ら定められていない評価法であり、そもそも違法です。

では、令和3年の負担水準20%、評価額3.0倍がどのように異常でありかつ違法であるかを具体的に見ていきます。

(デスクトップで表示が小さい場合、右クリックで別タブで画像を表示してください)

上記の表のように、およそ常識ではあり得ないような税の上昇が見込まれます。

「常識ではあり得ない」とは、土地の収益の3~4割が取られるようになることが、早くも9年後に想定されているということです。

しかも、これは、土地の評価額が令和6年以降、上昇しないという楽観的な見通しにおいてです。実際には令和6年以降も村は評価額を上昇させるでしょう。このままでは、税額は表2よりもさらに上がることが予想されます。

これが果たして経済状況に照らして正しい評価でしょうか?土地の地価が上がろうとも、土地から得られる収益が上昇する経済状況ではありません。まして、第4街区の土地については、売買されるとしても、イオンモールからの賃料収益から利回りが計算されて市場での価格が決定するはずですから、売買価格自体が今後、税額と同じように上昇するはずがありません。したがって、このままでは、土地から得られる収入のなんと3~4割が固定資産税で取られるという、異常な事態になるのです。

村があらかじめ、何ら相場感なく評価額を決定したせいで、このような異常が生じています。

しかも、その評価額の決定法は、法を逸脱した操作によって実行されているのです。次回以降では、法と照らし合わせて、その違法なカラクリを見ていきます。